結晶(無機物、低分子)

概要---X線回折で何が判るか

PFで実施できるX線回折実験は多岐に渡っています。構造解析,小角散乱,表面回折,磁気散乱などです。このページでは,主に物性物理学者と,結晶を扱う化学者が使う実験手法・装置について紹介します。分類の仕方は,○X線構造解析と,●それ以外の回折・散乱実験です。

- 微小結晶の構造解析

- 超構造を含む物質の構造解析

- (相転移に伴う)格子定数の温度依存性

- 秩序変数の温度依存性

- d電子系,f電子系の軌道秩序や四極子秩序の構造判別

- 散漫散乱測定による短距離秩序の観測

以下,この二つについての詳細を紹介します。

構造解析・電子密度分布の解析

単結晶X線構造解析は,よく知られているように結晶内で原子がどのように配置しているかを調べる手法です(粉末回折はこちらをご覧下さい)。通常,小さな(数百μm角以下)単結晶を試料とし,数千点のBragg反射強度を測定して,PCで解析を行って構造を得ます。最終的に測定したいデータは比較的決まっており,また測定自体はかなり自動化されていますので,手軽に実験を行うことができます。一方,解析の困難さは非常に試料の性質に依存します。

測定可能な試料

重元素の比率,要求する解析の精度(基本構造が判ればよいのか,超構造まで含めた解析が必要なのか)に強く依存します。ここでは,一応の目安を示します。

- 基本構造だけわかれば良いとき

-

- 有機物の場合:10μm角以上50μm角以下,ただし一辺は長くても良い。

- 重元素を含まない無機物の場合:有機物に準じる。

- 重元素を含む無機物の場合:10μ角程度,通常小さいほど良い。

- いずれの場合も,結晶のモザイク幅は実験室で測る範囲では装置分解能と同程度まで細い事が望ましい。

- 超構造を含めた解析をしたいとき

- 有機物の場合:50μm角程度,ただし一辺は長くても良い。CHNOのみでできている場合にはもう一回り大きいほうが良いかもしれない。

- 重元素を含まない無機物の場合:有機物に準じる。

- 重元素を含む無機物の場合:超格子反射強度が基本反射より5桁以上弱ければ,おそらく測定不可能。

無機物の場合,特に希土類が多く入った金属酸化物等の超格子反射を含めた構造解析は,超格子反射強度にも依存しますが,かなり困難です。一方,有機低分子やNaV2O5のようにほとんどが軽い元素でできている物質の場合,基本反射より7桁小さい強度の超格子反射を取り込んだ解析まで成功しています。

もしかしたら何とかなるかもしれない,と思われる方は,フォトンファクトリー利用相談窓口  までご相談ください。

までご相談ください。

測定可能条件,測定に要する時間

IP回折計を利用した場合

測定は10Kから373K(=100℃)の範囲で可能,一試料あたり,試料チェック半日,測定半日〜1日,別途冷凍機のセットアップ時間,温度変化に要する時間が必要。

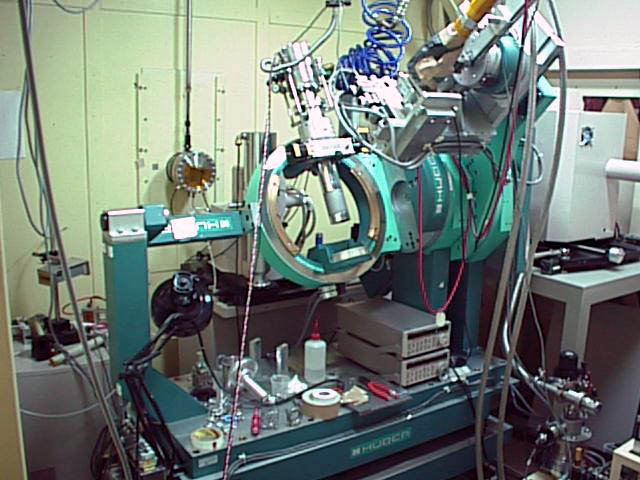

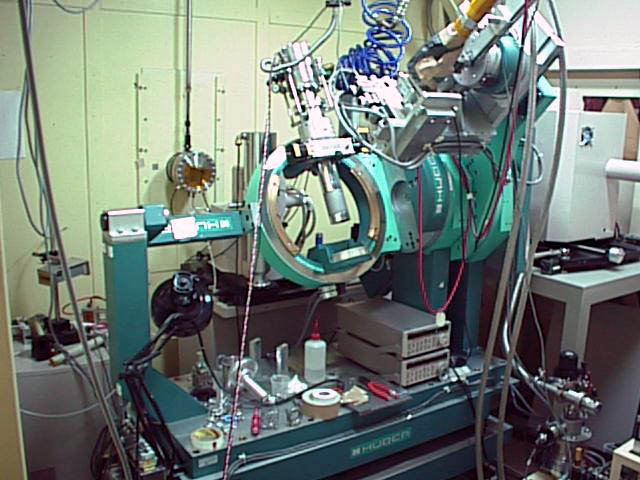

四軸回折計を利用した場合

測定は100Kから373Kで可能,測定3日程度

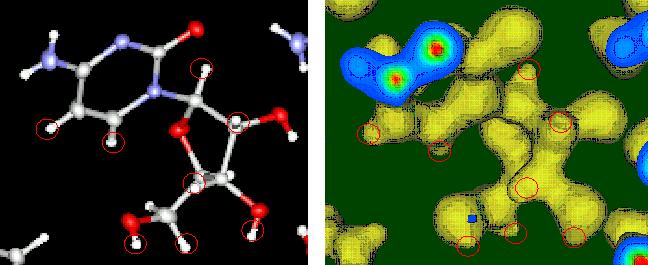

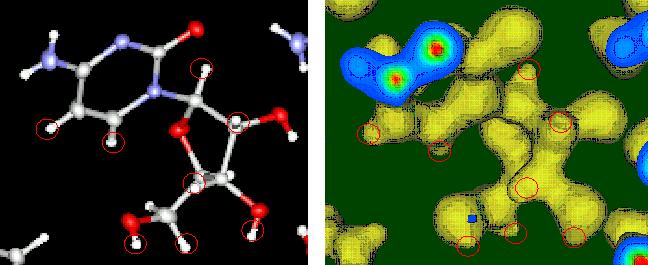

電子密度解析

単結晶構造解析データから,電子密度分布を求める事も可能です。このためには非常に高い質のデータが要求されます。PFで得られた電子密度解析の例はこれらの文献をご覧ください。

構造物性研究における回折・散乱実験

構造解析以外の回折・散乱実験は,構造解析ではあらゆる角度からの測定を行うのと対照的に,かなり限定された角度のみで測定を行うことが多く,1点から数点のBragg反射,あるいは衛星反射に注目して,その温度依存性を測定する,という実験が標準的です。

どこを測定するかを完全に自由に制御できるので,実験者の思い通りの測定ができますが,反面,回折実験に関する知識や経験が無いと実験そのものが進行しません。実験時に具体的な目標を持って,ある量を測定する,という事が多いので,測定後の解析は簡単なことも多くあります。

ここでは,最初に,この目的の装置としてどのような物がPFにあるかを紹介します。回折実験に詳しい方は,ここの情報から実験計画が立てられます。その後,どのような情報を引き出す事ができるかを,回折実験にはそれほど詳しくないという方向けに紹介します。ただし,実際に課題申請する段階では,詳しい方と共同研究にする事を強くお勧めします。誰に相談すれば良いかわからない,という場合には,フォトンファクトリー利用相談窓口  までご相談ください。

までご相談ください。

装置

- 光源--標準的なベンディングマグネットのビームライン,BL-4Cの場合

- 4keV-20keV, 4x1011photons/s@8keV, 5x1010photons/s@18keV

- スポットサイズ 試料位置で0.7mm x 0.7mm程度

- エネルギー分解能ΔE/E=1/2000(6.5keVのX線のエネルギー幅が3eV前後)

- 水平面内直線偏光

- 光源--挿入光源のビームライン,BL-16Aの場合

[BL-16Aは2006年夏に閉鎖になり、新たな挿入光源ビームラインBL-3Aに機能を移転して立ち上げ中です。下記は参考情報として掲載しています]

- 4keV-14keV, 1013photons/s@8keV程度

- スポットサイズ 試料位置で0.7mm x 0.7mm程度

- エネルギー分解能ΔE/E=1/5000(6.5keVのX線のエネルギー幅が1eV前後)

- 水平面内直線偏光

- 回折計

- 大型六軸回折計(2θ,ω,χ,φに,アナライザーの2θ,ωを加えた6軸)

- 散乱面は鉛直(偏光因子は常に1)

- 代表的な軸の駆動角速度 0.4度/秒前後

- 冷凍機,電気炉設置可能 10K-1000K

- 偏光解析可能

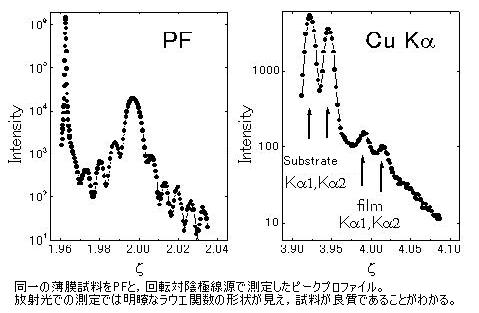

おおむね,実験室の回転対陰極の線源と比べて角度発散が2桁近く小さく,フォトン数が2桁程度多い光源をイメージしてもらうと近いです。

回折実験から得られる情報

使う人の想像力次第で,様々な情報を得る事ができます。

- 高分解能な格子定数測定

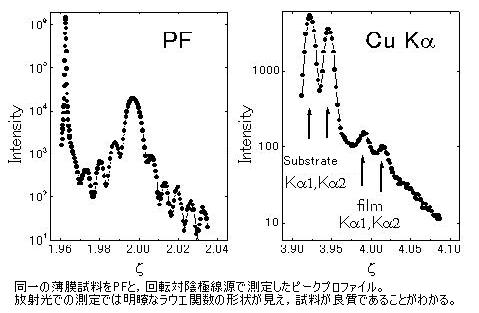

- 薄膜からの散乱測定(右図) 特に薄膜の超構造に対応する反射の測定に放射光は威力を発揮する。

- 基板表面での電気化学反応

- 構造の相関長の測定---短距離秩序か,長距離秩序かの判定。相転移点近傍で相関長が大きく変化する様がよく観測され,揺らぎの大きな温度範囲がどの程度であるかがわかる。

- 微弱な超格子反射の測定/それらの温度依存性の測定

- 相転移の臨界指数の測定

- 磁気秩序に対応する超格子反射→磁気構造に関連

- 電荷秩序・軌道秩序に対応する構造変化

- パイエルス転移の微視的研究

- 二量体化を伴うスピン一重項転移

- その他

- 共鳴X線散乱による価数配列,軌道配列の観測

- 散漫散乱測定→3次元構造からのずれを観測,低次元構造などに直結

- その他

Last modified: September 19, 2006 by フォトンファクトリー利用相談窓口