BL-11A 軟X線斜入射回折格子分光ステーション

ビームライン担当者: 北島 義典

5645(PHS:4279)

yoshinori.kitajima@kek.jp

BL-11Aでは、2014/02/21から光学系の大幅な更新作業が行われ、2014/05/16から放射光ビームを用いた調整を開始し、調整不充分ながら可能な範囲で2014/06から利用実験を実施しました。実験ステーションの基本的な性格は変わりませんので、2013年度までの光学系に関する説明も参考にして下さい。

2014/10/27と2015/05-06に再調整を行い、2015年秋以降、利用実験を実施しています。

PFでは開発研究多機能ビームラインをBL-11エリアに建設することとなり、現在のBL-11Aは2023年3月までで利用を終了し、BL-11Aのアクティビティは移転して建設されるBL-12A(2023年秋以降に利用可能となる見込み)もしくは他のビームラインで継続されることになります。

[English]

1.概 要

BL-11Aは、偏向電磁石を光源とし、集光鏡と不等間隔平面回折格子を用いた可変偏角斜入射分光器により、70-2000eVの単色軟X線を利用することができるように設計されています。カバーするエネルギー領域が重なるステーションも多い(例えばアンジュレータ光源では BL-16A、 BL-13A、偏向電磁石光源では BL-7Aなどがあります)ので、特に幅広いエネルギー領域にわたって利用できることを特徴に光学系が設計されており、C,N,O,F, Na, Mg, Alなど軽元素のEXAFSスペクトル測定が可能になる見込みです。

2013年度末に従来の光学系を大幅に更新しました。変更のポイントは次の通り。

- 第2ミラー以降の入射角を浅くすることによって、特に1keV以上のエネルギー領域の増強を図る。

- 回折格子の冷却機構を導入し、ビームを安定化する。

- PFの他のステーションで導入されている可変偏角分光器を採用する。

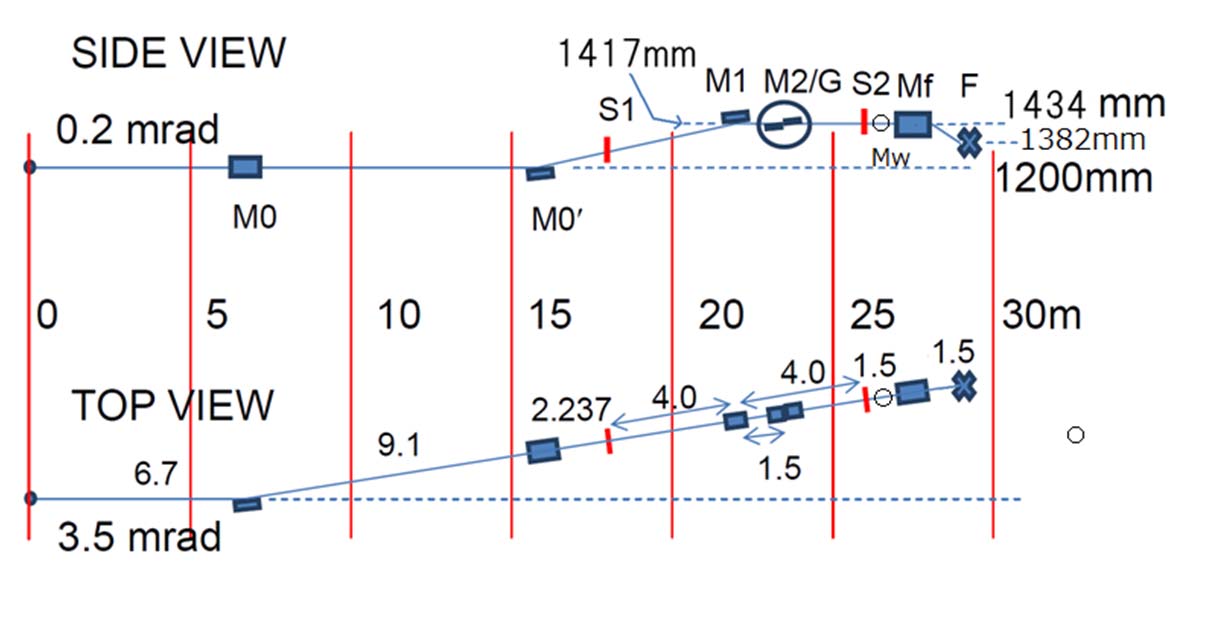

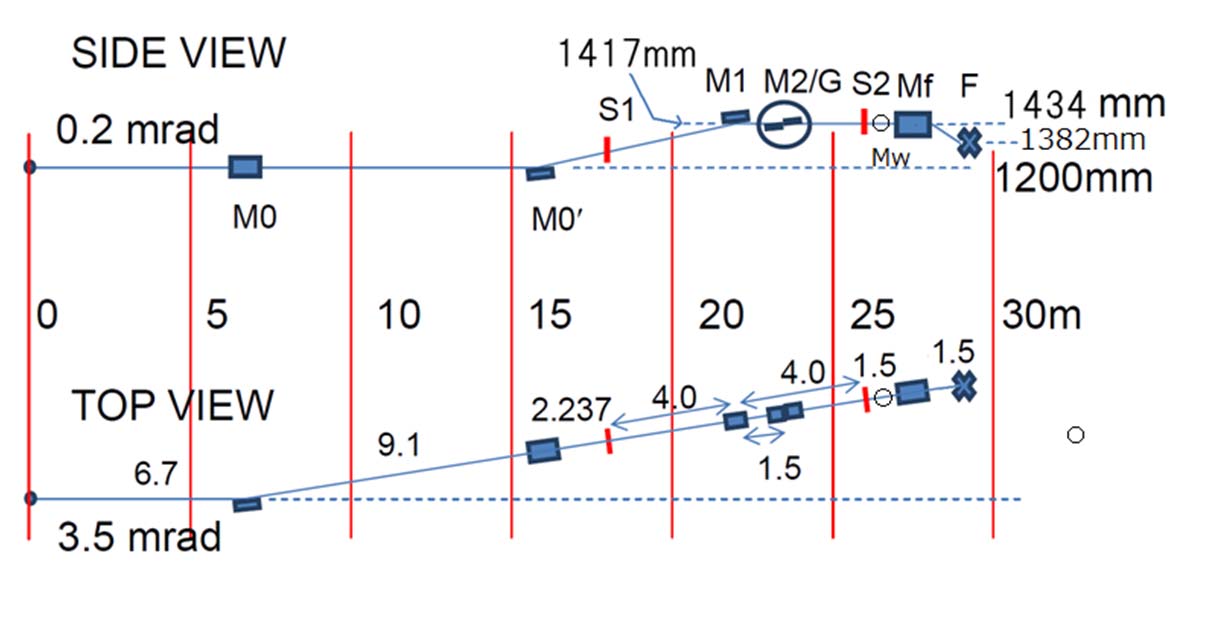

図1. 更新されたBL−11Aの光学系。M0', S1, M1, M2/Gは新規に製作、S2とMfは再利用品である。

円筒鏡M0およびM0’で反射された放射光(水平方向の取り込みは最大3.5mrad)は、入口スリットS1と出口スリットS2の間に置かれた球面鏡M1および偏角可変のM2と不等間隔平面回折格子Gで構成される斜入射分光器で分光・収束され、後置トロイダル集光鏡Mfによって試料位置に再集光されます。なお図中には示していませんが、S2とMfの間に高次光除去用の2枚組平面ミラーを挿入することができるようになっています。

本分光器では、利用するエネルギー領域によって2種類の回折格子(600 l/mmと1200 l/mm)を真空中で切り替え・調整する機構を備えていて、70-2000eVの利用が可能になる予定です。

2.現 状

2014年春の停止期間中に、全ての光学系の設置、ビームラインインターロック系の更新を完了し、2014/05/16から放射光ビームを用いた光学調整を開始し、調整不充分ながら可能な範囲で2014/06から利用実験を一部再開しました。

2014/10/27と2015/05-06に再調整を行い、2015年秋以降は利用実験を実施しています。

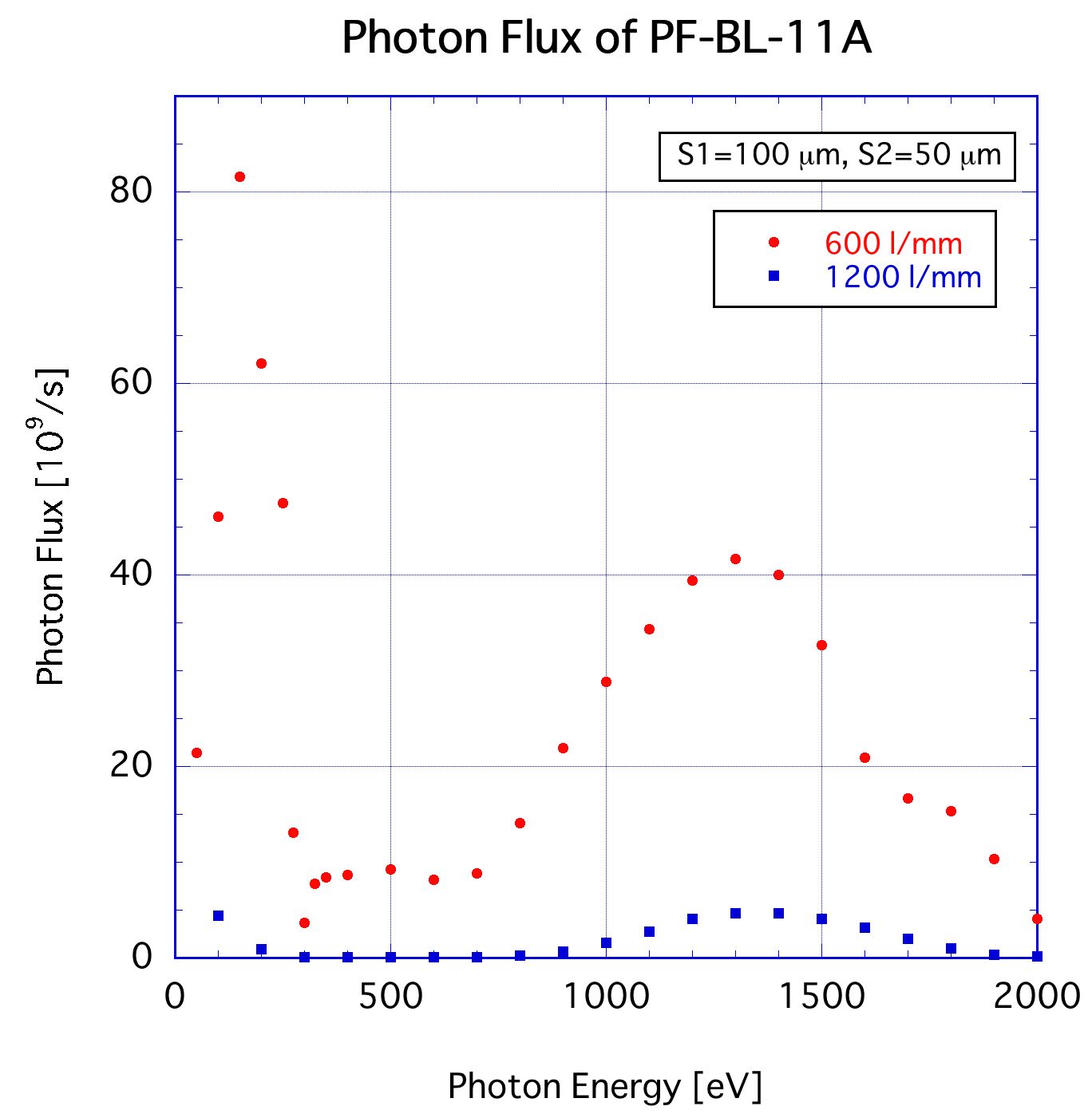

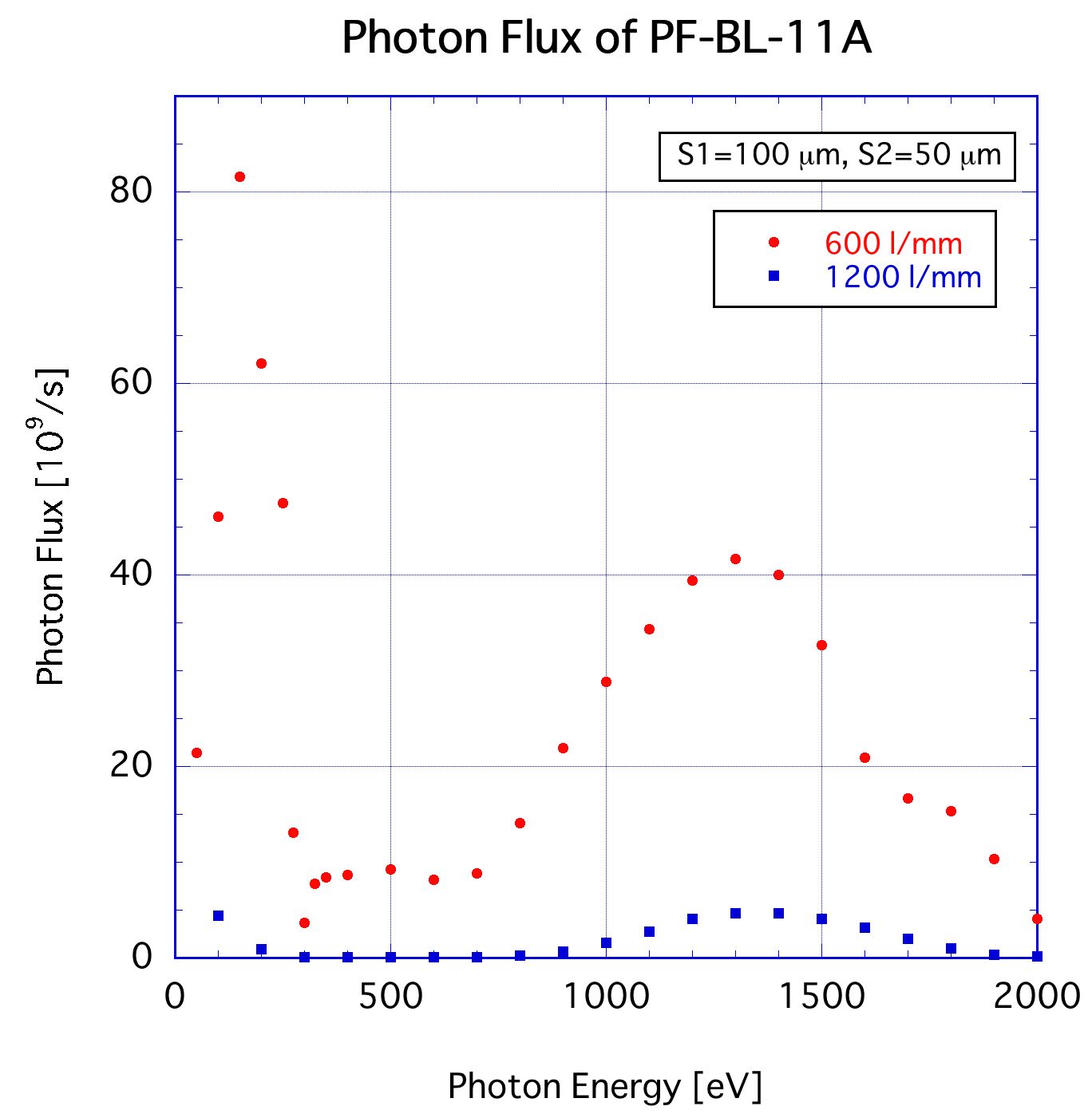

図2. 2015/06再調整時に測定した光量(600l/mm及び1200l/mm回折格子利用<入口スリット100μm、出口スリット50μm>)

3.測定例

図3. K3[Fe(CN)6]のFe L3,2吸収端XANES(600l/mm回折格子利用<出口スリット10μ>;以前の800l/mm利用<出口スリット10μ>より少し分解能が悪い)

6.発表論文

1996年の光学系更新以降の発表論文(PF関連出版データベースに登録されているもの)のリストを用意しましたので、ご覧下さい(随時更新中)。

Last modified: Apr. 1, 2022.